1978年的一個冬夜,安徽省鳳陽縣小崗村18戶當家人聚集在村民嚴立華家,召開了一次秘密會議,討論將分組作業改為包干到戶。為表明風險共擔,18人在一紙分田到戶的“秘密契約”上按下了鮮紅的手印。

就是這次秘密會議,就是這18個“紅手印”摁響了中國農村改革的“驚雷”——我國的家庭聯產承包責任制自此拉開序幕。

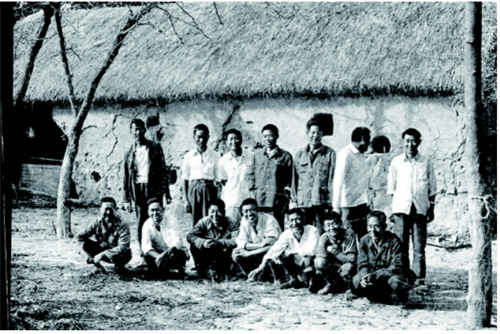

那么小崗群眾“偷偷摸摸”干起來的“包干到戶”何以能推廣開來?小崗村又何以能成為全國“大包干”的典型?這與44年前的一篇題為《一劑必不可少的補藥——鳳陽縣梨園公社小崗生產隊“包干到戶”的調查》的調查報告有著重要關系。

小崗模式對不對,要靠調查來證實

這篇調查報告的緣起,要從人民公社時期說起。

1958年7月1日,全國第一個人民公社在河南成立,此后很短的時間里,全國農村都實現了公社化。“一大二公”是人民公社的特點,但這種模式卻存在著管理上過分集中,無法調動農民生產積極性的諸多弊端,到了70年代后期這種弊端帶來的矛盾越來越突出地暴露出來。

當時的小崗是鳳陽縣梨園公社嚴崗大隊的一個生產隊,因為干活“大呼隆”,分配“大鍋飯”,無法調動村民的積極性,梨園公社成為鳳陽縣最窮的公社,小崗生產隊又是這個窮社中最突出的窮隊之一。每逢冬春之際,窮困的小崗人便成群結隊地外出要飯,成了遠近聞名的“討飯莊”。

雪上加霜的是,1978年,安徽大旱,鳳陽的受災情況尤為嚴重,小崗不少人家已到了斷炊的地步。

為了救災濟民,安徽省委于9月出臺規定:集體無法耕種的土地,可以借給社員耕種,誰種誰收,國家不分配征購任務;從集體土地中每人借一分地種菜(實際上是種糧食)度荒。當年,為了能夠順利度荒,鳳陽縣馬湖公社率先實行了“分組作業,以產定工”生產責任制,鳳陽縣委對這一突破以隊為基礎的生產責任制采取了默許的態度。

1978年秋天,小崗生產隊的20戶人家被鳳陽縣梨園公社分為兩個作業組,實行“包干到組”的責任制。小崗生產隊在推行這一模式時發現,這種分組作業的方式還是很難調動大伙的生產積極性。為了徹底解決這一問題,小崗的18戶人家冒著極大的風險秘密商議分田單干,按下了“大包干”的紅手印。

“包干到戶”果然見效,小崗的生產得到了發展,社員的收入大大增加。小崗生產隊的事情很快被公社發現,被縣里知道。

時任鳳陽縣委書記陳庭元是農民出身,他得知這一情況后不僅沒有制止,反而主動擔當,先后十多次到小崗村,觀察他們的責任制實施情況,幫他們解難題、定計劃,并確定了“不制止、不宣傳、不推廣”的策略。

但紙究竟包不住火,小崗村的生產模式影響越來越大,在當地幾乎已經成了“公開的秘密”。陳庭元深知這樣下去不是辦法,于是主動向時任安徽省委書記萬里匯報了小崗村“包干到戶”的情況。

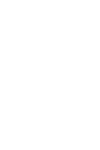

1979年初冬,時任鳳陽縣書記陳庭元(左)向小崗生產隊副隊長嚴宏昌了解實行“大包干”后的增產情況。

向萬里匯報后,陳庭元又一次前往梨園公社調研。公社干部對他說,縣委同意小崗包干到戶是口頭宣布的,沒有任何一級文件正式批準,萬一縣委書記調走了,怕沒人承擔這個責任,縣委應該下一個文件才好。陳庭元完全理解公社干部的擔憂。他也最終下定決心,不再像之前那樣回避了。因為在他看來,“包干到戶”這個全新的娃娃,洋溢著生命的激情,彰顯著改革的活力,反映著人民的創造,它不應該是一個不合法的生靈!必須向上級如實匯報,取得上級的支持,讓“包干到戶”取得合法的“戶口”。于是,他決定派人到小崗村進行詳細調查,用數據和事實說話,看看小崗村“包干到戶”的生產模式到底是對還是錯。

看了調查報告,萬里說“我要到小崗去看看”

1979年12月,一個30多歲、干部模樣的人來到小崗,住了下來。這個人就是當地人都熟知的吳庭美。吳庭美是小崗生產隊東面大嚴生產隊人,60年代的大學畢業生,當時在縣委政研室工作。

他就是受陳庭元所派回來調研“包干到戶”的。吳庭美在小崗待了一個星期,對每一戶人家都做了認真調查,對歷年的生產情況進行了統計對比。

陳庭元對于吳庭美進行的調查工作十分關心,中途他陪同省里一名領導到小崗視察,特意找到了吳庭美,向他了解調研的進展情況。此時,調查報告的初稿已經出來,陳庭元認真地看了一遍,說:“其他的都行,就是寫1960年餓死人的內容,是不是就不要說了。”吳庭美說:“這些內容都是真實的,寫了,才能更好地反映出小崗人為什么一心要搞包干到戶。”省里的那名領導聽了說:“如果是事實,也沒有什么不可以寫的。”這樣,陳庭元就同意了。兩天后的12月20日,吳庭美回到縣里,上交了一份7000余字的調查報告。《一劑必不可少的補藥——鳳陽縣梨園公杜小崗生產隊“包干到戶”的調查》就是這么產生的。

1980年1月24日,萬里帶人趕赴小崗村進行調研。

1980年1月上旬,安徽省委在合肥召開全省農業工作會議,陳庭元利用參會的機會,將這篇調查報告親手交給了萬里。萬里連夜細讀,說“我像讀小說一樣,一口氣連看了兩遍。”小崗實行包干到戶的艱難歷程深深地打動了他。第二天,萬里對陳庭元說:“我要到小崗去看看!”

1月24日,萬里在陳庭元等人陪同下,踏著泥濘進了小崗村。他一家一戶地看糧囤,高興地說:“哦,這下‘討飯莊’不再餓肚子了!”這時,村民嚴宏昌向萬里“告狀”:“有人說小崗‘包干到戶’,是‘挖社會主義墻腳’,不讓我們干。”萬里鄭重地說:“誰不叫你們干,你就問他有什么更好的辦法,能使農民生活富裕,就照他的干。不然,對不起,你們照干你們的。”

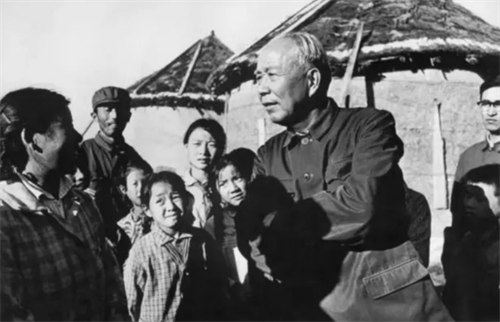

1981年,部分“大包干”帶頭人在茅草屋農舍前合影。

回到合肥后,萬里在安徽省委常委會會議上,捧出小崗村民送的花生,一邊叫大家品嘗,一邊講小崗的情況。他再次強調解放思想,實事求是,不管采取哪種形式,只要能增產增收,對國家能多貢獻,對集體能多提留,社員生活能大改善,就是好辦法,就都應當支持。

萬里的小崗之行,等于給“包干到戶”發了通行證,正在苦尋大包干到組后,組內核算、分配辦法的鳳陽農民,紛紛轉向了“包干到戶”。“包干到戶”也由此從暗處走到明處,從當地走向了全省,再由個別省份走向了全國多個省份。

1980年9月,中共中央《關于進一步加強和完善農業生產責任制的幾個問題》印發,肯定了包產到戶的社會主義性質。1982年到1986年,中共中央連續五年發出中央一號文件,把以包產到戶、包干到戶為主要形式的家庭聯產承包責任制推向全國。至此,“包干到戶”不僅取得了“合法戶口”,還上升為我國農村的一項基本經營制度。

一篇“像讀小說一樣”精彩的調查報告

因為吳庭美的這份調查報告實事求是、態度鮮明地肯定了小崗模式,在推動“破冰”式的農村改革中起到了關鍵作用,目前這篇調查報告原件被收藏于國家博物館。

那么這篇7000多字的調查報告究竟都寫了些什么?為什么讓萬里“像讀小說一樣,一口氣連看了兩遍”?

2003年《農村工作通訊》,首次全文刊發這篇調查報告。

2003年《農村工作通訊》“往事追憶”專欄,首次全文刊發了這篇調查報告。調查報告共三大部分,第一部分“二十多年生產力受到連續摧殘”,回顧總結了小崗生產隊從1956年到1978年這二十多年間,從農業合作化開始到反右派、“大躍進”、人民公社,再到“文化大革命”,在各種政治運動中農業生產、農民生活所遭受到的干擾和破壞。調查報告用詳細的數據統計和事實事例進行了論證,如將1966年到1976年“文化大革命”期間,小崗的人口、全年總產、全年人均等生產生活數據制作了簡明統計表,有力地說明了小崗一直陷于貧困落后之中的事實。同時用社員嚴金昌的事例,講述了這個靠自己辛勤勞動所謂“走資本主義道路”的“暴發戶”,其經濟狀況“充其量也只是暴發到不逃荒要飯的水平”,充分說明了當時“極左路線”和“平均主義”的教訓是多么沉重。

調查報告第二部分“一年的喜悅和期望”,則講述了小崗實行“大包干”一年來,生產大大發展,社員生活大大改善的情況。正如調查報告中所說,“實際效果究竟如何?還是讓事實來回答:今年全隊糧食總產66185千克,相當于1966—1970年5年間糧食產量總和。油料總產17600千克,群眾說過去20多年總共也沒有收到這么多的花生、芝麻。”報告中還提到,“農業豐收了,人們的精神面貌也發生了很大的變化。過去的愁云消失了,人人歡天喜地,個個笑逐顏開。”

調查報告第三部分“‘吸引力’帶來的‘麻煩’”,寫了小崗模式被傳播開后,很多人到當地參觀訪問,各種議論也隨之而起,當地干部群眾對這種情況既“自豪”也“擔憂”的矛盾復雜心理。同時,作者在報告中也態度鮮明地指出,“我們認為,‘包產到戶’是生產責任制的一種形式……實行這種辦法,生產資料仍歸生產隊所有,不存在人剝削人的問題,大家都憑自己的辛勤勞動,多勞多得,少勞少得,社員又是為三者利益而生產,它并沒有偏離社會主義軌道。實行這個辦法,對國家、集體和個人都是有利的。”

40多年后再讀這篇調查報告,依然能生動地感受到40多年前農村改革在基層所蘊積、萌發的巨大力量,這篇調查報告所傳遞出來的調研作風和文風也給我們留下了深刻的啟示。

一是堅持真理的勇氣。中國農村改革能從小崗“破冰”,與萬里、陳庭元等優秀領導干部非凡的政治膽識密不可分。吳庭美當時雖然只是一名基層的普通干部但也深受他們的影響,有著堅持真理、敢說真話的勇氣。在這篇調查報告中,他不回避矛盾問題,不顧及當時政治環境中的各種壓力,勇敢地向大家披露小崗的真實情況和大家的真實想法。時任新華社記者張萬舒說,“我讀過、寫過不少農村調查,但像這篇調查實屬罕見。它實際上是一份‘中國農村改革的宣言書’”。

二是充滿真摯的感情。吳庭美出身農村,家就在小崗,對小崗、對農民情況非常熟悉,對農民有著深厚的感情。正是有著這種特殊的感情,吳庭美在調查報告中記述了小崗農民的悲慘遭遇和辛酸歷史,說出了小崗農民的心里話,同時也以熱忱的態度贊頌了小崗農民歷經磨難,在走投無路的情況下帶頭實行“包干到戶”的智慧和勇氣。

三是生動鮮活的文風。萬里看完這篇調查報告后說“像讀小說一樣”,就是肯定了其內容的精彩和文風的生動。特別是文章標題“一劑必不可少的補藥”形象而直接地指出“包干到戶”就如同是醫治農民貧困最關鍵的一劑“補藥”。調查報告中還有大量的數據和事例,有許多農民生動鮮活的語言。用今天的話來說就是有不少“金句”,如“千條計,萬項策,不如‘到戶’一劑藥”“算盤響,換隊長”“斗來斗去,人心斗散了,土地斗荒了,糧食斗少了,社員斗窮了,集體斗空了”,等等,細細讀來能讓人產生作者在與農民聊天話家常的畫面感。

來源:新湘評論

主站蜘蛛池模板:

免费看黄色一级_国产亚洲精品综合_操久视频_色九视频91_eeuss第一页_91福利合集

|

www.亚洲黄色_精品国产一区二区三区四区在线看_国产精品视频全国免费观看_欧美搞逼视频_欧美日韩在线第一页免费观看_草1024榴社区成人影院入口

|

小小拗女性BBWXXXX国产_欧美日本亚洲_免费福利网站在线观看_日本成人片在线_激情综合激情五月俺也去_欧美另类精品XXXX人妖

|

在线免费激情视频_视频二区在线观看_av在线免费视屏_超碰在久久_被多个强壮的黑人灌满精_国产福利一区视频

|

成人黄色免费在线观看_欧美视频免费_无码人妻中文字幕精品专区_日韩成人一级片_日本精品久久久久中文_黄色裸体小视频

|

黄色一级理论片_国产精品午夜福利片不卡_中文永久在线_国产男人的天堂_亚洲444eee在线观看_国产亚洲一区二区在线观看

|

我要看黄色的_亚洲AV无码成人精品区狼人影院_在线观看国产小视频_精品久久久久久亚洲国产800_免费观看视频毛片_国产高清无av久久

|

久久精品动漫一区二区三区_日本成人免费在线视频_欧美nikkibenz办公室hd_国产精品亚洲综合一区_精品升子伦一区二区三区_国产交换配偶在线视频

|

欧美精品不卡_在线观看免费国产_亚洲色图欧美一区_国产综合色在线观看_日韩精品一区不卡_不卡乱辈伦在线看中文字幕

|

午夜社区_国产中文字幕精品_午夜小视频在线免费观看_免费在线视频a_日产精品久久久一区二区福利_www.免费视频网站

|

高清日韩在线_亚洲精品色图_成人伊人网_hd德国xxxxhdvideos_武侠古典av_偷拍粉嫩25位美女视频在线观看

|

国产成人高清亚洲明星一区_一个人看的免费视频www动漫?_日本曰又深又爽免费视频_国外成人免费视频_亚洲久在线_99热99干

|

欧美日二区_欧美日韩免费一久久亚洲色WWW成人小说_女厕厕露P撒尿八个少妇_97超碰伊人中文字幕_亚洲综合久久成人AV_日韩一区二区三区免费视频

|

91精品情国产情侣高潮对白文档_99久久中文字幕_91老司机深夜福利精品视频在线观看_日韩欧美亚洲成人_国产精品美女乱子伦高潮_成人毛片一区二区三区

|

丝袜美腿在线视频_国产在线激情_国精品人妻无码一区二区三区3D_成人片黄网站色大片免费观看_avhd101高清谜片在线_俺也去操

|

老司机精品_狠狠搞视频_在线免费日韩视频_嫩草院研究院官网入口一二三四_99久久国产热无码精品免费_精品一区二区三区不卡少妇

|

国产精品久久精品国产_亚洲精品自在在线观看_91视频在线免费_成年在线免费视频_av在线网站无码不卡的_欧美一区二区日韩

|

久久xx_人人艹人人爱_一区二区三区四区视频在线观看_一级免费黄色_一边摸一边做爽的视频17国产_99免费视频观看

|

99热这里只有精品在线播放_一级黄色a_欧美精品三区四区_污片在线观看免费_欧美激情第八页_精品国产一级片

|

亚洲精品久久久久不卡激情文学_久久66热人妻偷产精品9_国产人妻人伦精品无码.麻豆_日本免费精品一区二区三区_嫩呦国产一区二区三区av_免费毛片a级毛片免费观看800

|

国产精品超碰AV无码_特级免费视频_男人干女人逼_欧美毛片免费观看_一本大道久久a久久精品_天天玩夜夜国产

|

亚洲人成绝网站色www_国产福利在线视频_三年片在线观看免费大全爱奇艺_小明精品国产一区二区三区_一区二区亚洲精品_国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋

|

深夜精品福利_成人在线免费视频播放_亚洲成人视屏_精品国产欧美另类一区_亚洲国产精品成人久久蜜臀_国产精品亚

|

少妇高潮喷水久久久久久久久久_奇米涩涩涩_欧美激情性xxxxx_bt天堂新版中文在线地址_嫩草影院永久在线_久9热这里只有精品视频

|

国产中文_亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看_久久咪咪_稀缺小u女呦精品呦_蜜臀av在线观看_综合色啪

|

伊人小视频_少妇精品一区二区三区在线观看_91在线视频精品_精品国产乱码aaa一区二区_伊人avav_日本天堂一区

|

国产精品久久一区性色av图片_亚洲欧美日韩综合一区在线观看_99精品无码一区二区_老女肥熟av免费观看_91视频免费黄_欧洲美熟女乱av在

|

成人国产区_大狠狠大臿蕉香蕉大视频_99久久久无码国产精品_野狼AV午夜福利在线_亚洲色图一区二区三区_色激情五月

|

国产最新地址_亚洲AV无码一区二区三区网站_久久久av大桥未久一区二区_久久国产精品99国产_挺进长腿秘书的臀缝耸动小说_亚洲精品中文字幕视频

|

亚洲午夜精品久久久久久性色_被夫上司強暴人妻中文字幕_国产欧美自拍视频_嫩草影院网站_又黄又爽又猛午夜性色播_久热久草

|

伊人国产在线_蜜桃视频在线观看www社区_欧美亚州国产_99成人在线_亚洲AV久久爆乳一区二区_免费无码又爽又刺激A片软件男男

|

免费看黄色国产_大地资源网高清在线观看免费新浪_江苏富婆按摩高潮对白_亚洲日本中文字幕在线_日韩在线不卡一区_欧美国产日韩另类

|

亚洲一本_艳妇乳肉豪妇荡乳后续丁字裤视频_比较有韵味的熟妇无码_97国产婷婷综合在线视频_中国亚洲女人69内射少妇_麻豆传媒在线

无码人妻一区兔费_在线综合+亚洲+欧美中文字幕_欧k影视内射精品视频_亚洲成色在线网站_国产免费99热在线播放_国产永久免费高清在线观看

|

亚州AAA片欧洲免费观看高_999在线视频精品免费播放观看_中文字幕欧美日韩_无码精品国应Aⅴ左线_男女啪啪猛烈免费网站_娇小TEEN乱子伦精品

|

日日干夜夜干_樱桃成人精品视频在线播放_免费视频二区三区_韩国国内大量揄拍精品视频_韩国一级片免费在线观看_国产精品久久久久久久密密

|

国产精品真人片久久久久久久_国产免费av片在线看vr_精品日韩三级_精品999日本_性猛交ⅹxxx富婆视频_亚洲欧美在线综合色影视

|

yy480午夜久久_亚洲熟妇丰满大屁股熟妇_精品视频久久久_在线观看免费中文字幕_国内无码av不卡一区二区_久色婷婷

|

操一操日一日_亚洲午夜无码久久久久蜜臀av_精品无码中文视频在线观看_伊人免费入口_亚洲嫩模一区二区三区_久草人体

|

国产精品久久一区性色av图片_亚洲欧美日韩综合一区在线观看_99精品无码一区二区_老女肥熟av免费观看_91视频免费黄_欧洲美熟女乱av在

|

亚洲欧美在线视频_亚洲自拍首页_无码国产69精品久久久久孕妇_久久99久久99精品免视看动漫_麻豆午夜福利国产高潮偷啪_精品国产91久久久久久浪潮蜜月

四虎视频在线精品免费网址_青草青草久热国产精品_免费在线亚洲_www一片黄_最色www_国产女上位疯狂榨精合集

|

国产欧美日韩资源在线观看_91成人网在线_男女18禁啪啪无遮挡网站_日本r级无打码中文_99亚洲国产精品精华液_黄色a级大片

|

主站蜘蛛池模板:

免费看黄色一级_国产亚洲精品综合_操久视频_色九视频91_eeuss第一页_91福利合集

|

www.亚洲黄色_精品国产一区二区三区四区在线看_国产精品视频全国免费观看_欧美搞逼视频_欧美日韩在线第一页免费观看_草1024榴社区成人影院入口

|

小小拗女性BBWXXXX国产_欧美日本亚洲_免费福利网站在线观看_日本成人片在线_激情综合激情五月俺也去_欧美另类精品XXXX人妖

|

在线免费激情视频_视频二区在线观看_av在线免费视屏_超碰在久久_被多个强壮的黑人灌满精_国产福利一区视频

|

成人黄色免费在线观看_欧美视频免费_无码人妻中文字幕精品专区_日韩成人一级片_日本精品久久久久中文_黄色裸体小视频

|

黄色一级理论片_国产精品午夜福利片不卡_中文永久在线_国产男人的天堂_亚洲444eee在线观看_国产亚洲一区二区在线观看

|

我要看黄色的_亚洲AV无码成人精品区狼人影院_在线观看国产小视频_精品久久久久久亚洲国产800_免费观看视频毛片_国产高清无av久久

|

久久精品动漫一区二区三区_日本成人免费在线视频_欧美nikkibenz办公室hd_国产精品亚洲综合一区_精品升子伦一区二区三区_国产交换配偶在线视频

|

欧美精品不卡_在线观看免费国产_亚洲色图欧美一区_国产综合色在线观看_日韩精品一区不卡_不卡乱辈伦在线看中文字幕

|

午夜社区_国产中文字幕精品_午夜小视频在线免费观看_免费在线视频a_日产精品久久久一区二区福利_www.免费视频网站

|

高清日韩在线_亚洲精品色图_成人伊人网_hd德国xxxxhdvideos_武侠古典av_偷拍粉嫩25位美女视频在线观看

|

国产成人高清亚洲明星一区_一个人看的免费视频www动漫?_日本曰又深又爽免费视频_国外成人免费视频_亚洲久在线_99热99干

|

欧美日二区_欧美日韩免费一久久亚洲色WWW成人小说_女厕厕露P撒尿八个少妇_97超碰伊人中文字幕_亚洲综合久久成人AV_日韩一区二区三区免费视频

|

91精品情国产情侣高潮对白文档_99久久中文字幕_91老司机深夜福利精品视频在线观看_日韩欧美亚洲成人_国产精品美女乱子伦高潮_成人毛片一区二区三区

|

丝袜美腿在线视频_国产在线激情_国精品人妻无码一区二区三区3D_成人片黄网站色大片免费观看_avhd101高清谜片在线_俺也去操

|

老司机精品_狠狠搞视频_在线免费日韩视频_嫩草院研究院官网入口一二三四_99久久国产热无码精品免费_精品一区二区三区不卡少妇

|

国产精品久久精品国产_亚洲精品自在在线观看_91视频在线免费_成年在线免费视频_av在线网站无码不卡的_欧美一区二区日韩

|

久久xx_人人艹人人爱_一区二区三区四区视频在线观看_一级免费黄色_一边摸一边做爽的视频17国产_99免费视频观看

|

99热这里只有精品在线播放_一级黄色a_欧美精品三区四区_污片在线观看免费_欧美激情第八页_精品国产一级片

|

亚洲精品久久久久不卡激情文学_久久66热人妻偷产精品9_国产人妻人伦精品无码.麻豆_日本免费精品一区二区三区_嫩呦国产一区二区三区av_免费毛片a级毛片免费观看800

|

国产精品超碰AV无码_特级免费视频_男人干女人逼_欧美毛片免费观看_一本大道久久a久久精品_天天玩夜夜国产

|

亚洲人成绝网站色www_国产福利在线视频_三年片在线观看免费大全爱奇艺_小明精品国产一区二区三区_一区二区亚洲精品_国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋

|

深夜精品福利_成人在线免费视频播放_亚洲成人视屏_精品国产欧美另类一区_亚洲国产精品成人久久蜜臀_国产精品亚

|

少妇高潮喷水久久久久久久久久_奇米涩涩涩_欧美激情性xxxxx_bt天堂新版中文在线地址_嫩草影院永久在线_久9热这里只有精品视频

|

国产中文_亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看_久久咪咪_稀缺小u女呦精品呦_蜜臀av在线观看_综合色啪

|

伊人小视频_少妇精品一区二区三区在线观看_91在线视频精品_精品国产乱码aaa一区二区_伊人avav_日本天堂一区

|

国产精品久久一区性色av图片_亚洲欧美日韩综合一区在线观看_99精品无码一区二区_老女肥熟av免费观看_91视频免费黄_欧洲美熟女乱av在

|

成人国产区_大狠狠大臿蕉香蕉大视频_99久久久无码国产精品_野狼AV午夜福利在线_亚洲色图一区二区三区_色激情五月

|

国产最新地址_亚洲AV无码一区二区三区网站_久久久av大桥未久一区二区_久久国产精品99国产_挺进长腿秘书的臀缝耸动小说_亚洲精品中文字幕视频

|

亚洲午夜精品久久久久久性色_被夫上司強暴人妻中文字幕_国产欧美自拍视频_嫩草影院网站_又黄又爽又猛午夜性色播_久热久草

|

伊人国产在线_蜜桃视频在线观看www社区_欧美亚州国产_99成人在线_亚洲AV久久爆乳一区二区_免费无码又爽又刺激A片软件男男

|

免费看黄色国产_大地资源网高清在线观看免费新浪_江苏富婆按摩高潮对白_亚洲日本中文字幕在线_日韩在线不卡一区_欧美国产日韩另类

|

亚洲一本_艳妇乳肉豪妇荡乳后续丁字裤视频_比较有韵味的熟妇无码_97国产婷婷综合在线视频_中国亚洲女人69内射少妇_麻豆传媒在线

无码人妻一区兔费_在线综合+亚洲+欧美中文字幕_欧k影视内射精品视频_亚洲成色在线网站_国产免费99热在线播放_国产永久免费高清在线观看

|

亚州AAA片欧洲免费观看高_999在线视频精品免费播放观看_中文字幕欧美日韩_无码精品国应Aⅴ左线_男女啪啪猛烈免费网站_娇小TEEN乱子伦精品

|

日日干夜夜干_樱桃成人精品视频在线播放_免费视频二区三区_韩国国内大量揄拍精品视频_韩国一级片免费在线观看_国产精品久久久久久久密密

|

国产精品真人片久久久久久久_国产免费av片在线看vr_精品日韩三级_精品999日本_性猛交ⅹxxx富婆视频_亚洲欧美在线综合色影视

|

yy480午夜久久_亚洲熟妇丰满大屁股熟妇_精品视频久久久_在线观看免费中文字幕_国内无码av不卡一区二区_久色婷婷

|

操一操日一日_亚洲午夜无码久久久久蜜臀av_精品无码中文视频在线观看_伊人免费入口_亚洲嫩模一区二区三区_久草人体

|

国产精品久久一区性色av图片_亚洲欧美日韩综合一区在线观看_99精品无码一区二区_老女肥熟av免费观看_91视频免费黄_欧洲美熟女乱av在

|

亚洲欧美在线视频_亚洲自拍首页_无码国产69精品久久久久孕妇_久久99久久99精品免视看动漫_麻豆午夜福利国产高潮偷啪_精品国产91久久久久久浪潮蜜月

四虎视频在线精品免费网址_青草青草久热国产精品_免费在线亚洲_www一片黄_最色www_国产女上位疯狂榨精合集

|

国产欧美日韩资源在线观看_91成人网在线_男女18禁啪啪无遮挡网站_日本r级无打码中文_99亚洲国产精品精华液_黄色a级大片

|